繁田信一

呪術とは何か?著者によれば、呪術とは「思考を形にする術」であり、「日本史における重要な道具」である。

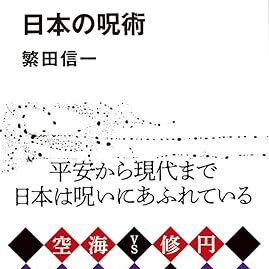

平安時代から現代に至るまで、日本には呪いが溢れている。歴史民俗学者もまた、呪術の系譜を提示している。古代平安時代から現代令和の時代に至るまで、呪術は日本各地に遍在している。

したがって、この事実を抜きにして日本史を語るのはナンセンスである。呪術の有無は、もはや重要な問題ではない。現代人が呪術の存在を信じるかどうかはさておき、当時の人々は少なくとも呪術を信じ、その前提に基づいて政治や経済活動が営まれていたのだ。

本書は主に平安時代を舞台に、歴史家であり呪術愛好家でもある著者が「様々な呪術師が用いた様々な呪術技法を可能な限り詳細に」紹介しており、呪術ファン必携の一冊となっている。

呪術には様々な種類がありますが、「呪い」と呼ばれるものは、本質的には「殺すことを目的とした呪い」であり、他者を傷つけるために用いられます。本書の第1章と第2章では、呪い、特に陰陽師が用いる呪いに焦点を当てています。陰陽師による呪いは、お守り、呪物、霊など、広く知られていますが、これらの呪いは実際にはどのようなものだったのでしょうか?

平安時代において、陰陽師と並んで主要な呪術師集団であった密教僧侶について、第3章と第4章では、人々を救う存在であるはずの密教僧侶に焦点を当てています。しかし実際には、弘法大師空海の時代から、彼らは公然と呪いを用いていました。さらに、密教僧侶の中には、呪いのエネルギーを最大限に高めるために自らを犠牲にし、死後に怨霊と化すほど危険な存在もいたという事実は、驚くべきものです。

続く第4章と第5章では、巫女、神官、陰陽師、そして様々な呪術について紹介されています。本書のキャッチフレーズ「できるだけ詳しく」は、まさにこの言葉を体現しています。呪術に関するあらゆる情報をコンパクトに凝縮した百科事典と言えるでしょう。

興味深いのは、各章の最後に「家庭の呪文」という不気味なタイトルで、誰でも使える簡単な呪文が紹介されていることです。

著者の重田真一氏は、神奈川大学日本民俗文化研究所の特別研究員です。歴史・民俗資料を専門とする生粋の学者であると同時に、妖怪や神仏の存在を信じる「希望的観測オカルト否定論者」でもあります。

著者は学生時代に平安時代の陰陽師に興味を持ち、この分野を専門とするきっかけとなったのは、他でもない、オギノマコトの漫画『孔雀王』でした。漫画の力は決して軽視すべきではありません。ある優秀な学生の人生を変え、この素晴らしく啓発的な本を私たちに届ける上で、漫画は決定的な役割を果たしたのです。